浅川奏瑛

“四季シリーズvol.3 冬”

『Ultramarine Blue』

ダンス×異なる領域のアート

新たな表現を探求するコラボレーション企画

Dance Base Yokohama

■

涙泡(なみだあぶく)

波屑(なみくず)

水鏡(すいきょう)

潮目(しおめ)

降海(こうかい)

凪

■

企画・演出: 浅川奏瑛

出演: 小川未祐(役者、ミュージシャン、ダンサー)

陶山ゆつき(空間美術家、グラフィックデザイナー)

浅川奏瑛(ダンサー、振付家)

日時:2025年2月23日(日)15:00~/18:00~(開場30分前)

料金/前売: 2,500円、当日: 3,000円(全席自由)

会場: Dance Base Yokohama

(神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 北仲ブリック&ホワイト北棟3階)

記録: アラキミユ

映像映像・写真: manimanium

宣伝美術: 陶山ゆつき

イラスト: 浅川奏瑛

レジデンス協力: Dance Base Yokohama

■

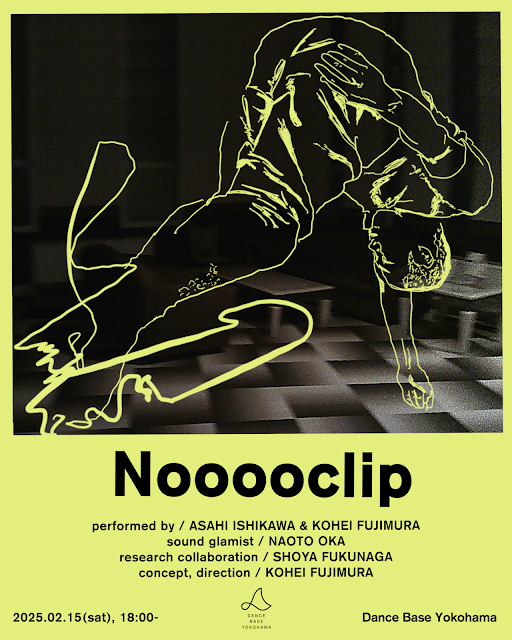

浅川奏瑛を最初に目撃したのは、ヨコハマダンスコレクションのコンペティション II にエントリーされた作品で、第二次世界大戦における特攻作戦をテーマにした『O ku』(2021年12月、横浜にぎわい座 のげシャーレ|最優秀新人賞、アーキタンツ・アーティスト・サポート賞受賞)や、ゼロ年代、テン年代には多くの新人ダンサーに意欲的な公演の機会を作っていた東中野RAFTで開催された企画「オドリバ focus01」に参加した『人間っていいな-生前葬を踊る-』(2022年8月)などで、最近でも、介護施設でのケア体験を形にした『いたような、いなかったような』(2024年7月、カフェムリウイ)や、北尾 亘(baobab)が監修にあたっている「吉祥寺ダンスリライトvol.4」でフィーチャーされた『煙は宇宙(そら)に昇って』(2025年1-2月)などがある。特に高齢者施設でのケア体験から作りあげた『いたような、いなかったような』では、レジデンス期間中に記された日記が製本され、公演パンフレットのようにして観客に配布された(ネット上でも日々のnote日記として公開されている)。介護施設で作られていく人間関係やそこでのやりとりから生まれた言葉をモチーフに踊られた作品は、クリエーションに対する彼女の真摯さと徹底さを印象づけるもので、ダンス作品を世界理解の通路にしていく彼女のスタイルを雄弁に語るものだった。

年ごとに新しく登場してくる若いダンサーを見ていると、持ち前の個性はもちろん、小屋の主宰者によって雰囲気がガラリと違ってくる公演会場の消長という環境の変化にも影響されて、「世代」という大枠では括れないまでも、以前とはどこか違っているといった印象がある。1998年生まれの浅川奏瑛を誰とくらべるのがいいのだろう。テン年代に旧d-倉庫の新人賞に名を連ねたダンサーたちを、コロナ禍以前に登場した作家として一括りにしてみると、水中めがね∞の中川絢音(b.1991年、桜美林大学)、ケダゴロの下島礼紗(b.1992年、桜美林大学)、印象的なソロ作品を作っていた住玲衣奈(b.1992年、桜美林大学)、tantanの亀頭可奈恵(b.1995年、日本女子体育大学)らが特に記憶に残っているが、彼女たちより数年あとに生まれた浅川を、出身地は違っても大学を出て東京を活動拠点にしている点からくらべてみると、ダンス作品を「世界理解の通路にしていく」点では共通していることがわかる。「世界性」と「多様化」しかいわれていなかった概念としてのコンテンポラリーダンスと唯一無二の“この身体”をつなげるため、体あたり的に社会のありようを探究していったのが彼女たちのダンスだった。とりあえず遠くに見えるダンスの灯台をめざし、そこへと通じる「社会」の道を発見したり、場合によっては自身で創造したりすること。その結果、多くのダンサーたちはダンス史が共有している記憶よりも、日常生活という手の届く範囲にある身辺雑記的なテーマ、あるいは社会的事件そのものをテーマとして選択している。

浅川奏瑛の場合、前記タイトルを一覧しただけでも、個性的な視点の持ち方は顕著だが、「身体が語る存在の有限性と独自の死生観」といわれるような身体の際(境界)を意識した作風は、より内面的、演劇的なものに傾いていて、テーマを言葉のないダンス形式に落としこもうとするとき、動きを作る際のモチーフにはしても、わざわざ観客に説明するような作り方はしないので、内容と形式がどこかずれたように感じられる。多形式をコンセプトにしているのではなく、一作ごとにアプローチの違いを見せるスタイルは、それぞれがひとつの試みといえるようなもので、浅川にいつもなにかを探しているような印象を与えている。身体の必然性とダンスの間を社会的なもので満たしていくかわりに、一気にジャンプで超えようとする(あるいは両者を衝突させてショックを与える)のが浅川式といえるだろうか。そこにはアニメなどで「セカイ系」(東 浩紀)と呼ばれた世界感受のスタイル──「主人公(ぼく)とヒロイン(きみ)を中心とした小さな関係性(「きみとぼく」)の問題が、具体的な中間項を挟むことなく、「世界の危機」「この世の終わり」などといった抽象的な大問題に直結する作品群のこと」『波状言論 美少女ゲームの臨界点』編集部注──に通じるものがある。いささか大上段に構えた言い方になるが、こうした齟齬が生じるのは、ダンスの本質が、浅川の死生観を裏切るような、身体の絶対的な肯定からスタートする身体芸術だからだと思われる。そのことを踏まえていえば、このジャンプを控えて、具体的に他者の身体に触れ、言葉の橋を架けた作品が『いたような、いなかったような』のアプローチだったといえるだろう。

DaBYで開催された「四季シリーズ」の第3回「冬」の『ウルトラマリンブルー』は、声とギターの小川未祐や、映像の陶山ゆつきと共同で創りあげたコラボレーション作品である。タイトルは作品の雰囲気を象徴的に語っていて、会場はつねに薄暗く、実際の水槽を使って揺れ動く水の影をホリゾントに投影した陶山のライティングは、空間を不安定に揺り動かし、かならずしもスポットを浴びて踊られるわけではないダンスを、深い海の底で蠢くもののように見せていた。もうひとりの共演者である小川は、サンプリングによって声を多重化する音響機器や、後半で爪弾かれるギターを傍にして白い布のかかった上手の雛壇に腰をおろし、中間部分で「生まれかえる。」「君はそこにいるか?」「友だちになれた。」などの言葉を発する場面も作っていたが、作品空間を、ハッという呼吸音をともないつつ言葉のないヴォーカリーズを歌って繊細な感覚で満たすようにした。あたり一面に漂っているような光の破片と大気の動きのような声は、微細な感覚の粒が結晶しては溶けていくようで、これまでの浅川の作品からは想像のつかない別世界を作っていた。こうした繊細なうえにも繊細な環境のなかで、浅川のダンスはもっとも大きな形をとって動いていった。公演冒頭では、ステージに斜めに伸びた布の道のうえを横転して身体に巻きつけていったり、ダンサーでもある小川とデュオを踊って、一面に広がる感覚の大海をダンスの船が航跡を描いて進んでいくような太いラインを作っていった。動きが一本の背骨であり、ひとつの語りであるような本作品でのダンスのありようもまた、対立的な関係にあるものを融和させる演出をするのではなく、それぞれが際立つようにダイレクトにぶつける浅川の創作スタイルに通じているだろう。本作品『ウルトラマリンブルー』では、この方法がとてもうまく働いていた。■

(北里義之)