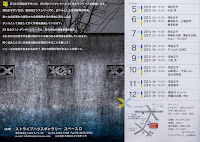

動体観察 2daysシリーズ[第8回・最終回]

■

動体G

『それぞれの時間×11』

作・演出: 深谷正子

出演: 梅澤仁美、小檜朱実、斉藤直子、

玉内集子、津田犬太郎、秦真紀子、

富士栄秀也、宮保 恵、三浦宏予、

吉村政信(欠席)、やましん

日時:2024年12月22日(日)

開場: 6:30p.m.、開演: 7:00p.m.

ゲストダンサーシリーズ

伊藤壮太郎

『境界点のブイ』

出演: 伊藤壮太郎

音楽: salta

美術: 柴田勇紀

日時:2024年12月23日(月)

開場: 6:30p.m.、開演: 7:00p.m.

会場: 六本木ストライプハウスギャラリー・スペースD

(東京都港区六本木5-10-33)

料金/各日: ¥3,500、両日: ¥5,000

照明: 玉内公一

音響: サエグサユキオ

舞台監督: 津田犬太郎

会場受付: 深谷正子、玉内集子、曽我類子、友井川由衣

写真提供: 平尾秀明

問合せ: 090-1661-8045

■

八丁堀「七針」を会場にして毎月22日に定期公演された深谷正子の極私的ダンスシリーズ「カサブタ」(2023年11月-2024年4月)──全6回をタイトルだけあげれば、『偶然と必然の間にいる』『記憶の細部が揮発してゆく』『からだにメスを入れる日の前夜』『今、異常な多幸感へ』『残される、そして残して行く』『滲み込む、そして今』となる──を引き継ぎつつ、数多のダンス企画の会場になったことで舞踊評論家・長谷川六(故人)の記憶が残る六本木ストライプハウスギャラリーのスペースDに会場を移し、継続開催されてきたシリーズ公演「動体観察2 days」(2024年5月-12月)──これも全7回おこなわれたソロ公演のタイトルをあげれば、『時間のリアルがズレて行く』『エゴという名の表出』『庭で穴を掘る』『自然は実に浅く埋葬する その2』『自我、溝にハマリ込む』『入射角がずれる その2』『陰謀のように打った寝返りを その2』となる──は、ダンスだけではない多彩な領域からゲストを迎えた公演を2日目に配した2デイズ方式で開催され、他者の身体にタスクを振付ける深谷作品ばかりでなく、ゲストの自主性を尊重して出演者にすべてをまかせる即興的なパフォーマンスもあった。複数回出演するゲストは、過去の深谷作品に参加してきたおなじみの面々を中心に人選され、極私的ソロダンスの周囲に張りめぐらされた極私的ネットワークといった印象。ソロダンスも後半になってくると、公演が終わるたびごと、一年に及ぶダンスの長距離マラソンでは、わかってはいたものの「ネタ切れ」に苦しめられていることが語られ、実際のパフォーマンスでも、過去作品をリクリエーションする公演が多くなった。これはダンスを踊ることのリアルを獲得するため、クリシェの回避が要求されるという創作の苦しみであったろう。シリーズ最終公演は、深谷にとって解放の時間となり、11人編成という最大規模の群舞作品によるゲスト企画の集大成と、新たに知りあった20代のパフォーマー伊藤壮太郎のソロというプログラムを立てて、若い世代に希望を託しつつシリーズの最終章を飾った。

11人(実際の参加は10人だった)のパフォーマーが一堂に会した動体G『それぞれの時間×11』は、カンパニー的な色彩を持つ深谷作品であると同時に即興セッションでもあるという2つの性格を持った一連のパフォーマンスを、動きの「タスク」によって場面構成していくもので、参加メンバーの異同はあるが、いまはなき日暮里d-倉庫でコロナ禍以前に開催された『動体G どこにでもあること─私小説×12─』(2019年2月)の再演である。初演においてホリゾント搬入口の屋根に登ったメンバーが散布したステージを埋め尽くす膨大なティッシュの白は、再演版において、人が立つほどには幅広のホリゾント棚に立ち並んだメンバーが散布するピンポン玉の白にとって変わった。集団の行為によって一瞬に様変わりする風景は、不揃いな動きの連続から構成されるパフォーマンスの雑然としたありさまを白の一色で塗りつぶす意味合いがあり、歌舞伎などでおなじみの(笠井 叡がその代表作で多用している“革命の風景”)天井から降り注ぐ白いコンフェッティが作る雪景色や花吹雪を連想させる。初演との相違は、無数のピンポン玉がたてる音のあるなしという点であろうか。過去の群舞作品のなかには、大量のカトラリーがコンクリート床に落ちてたてる凄まじい金属音をメインモチーフにした代表作『宙づりというサスペンス』などがあり、深谷作品においては音も身体的なるものとして考えられ、感じられていて見落とせない。身体風景の激変は、色とともに、また音とともにやってくる。ピンポン玉が降り注ぐクライマックス以前にも、冒頭でひとりずつステージに入ってきたメンバーがビニールバッグにピンポン玉を入れていくプロローグだとか、時折ステージに投げこまれてくるピンポン玉などで、クラマックスへの予兆が提示されるのも、心憎い演出になっていた。

動体Gの群舞において、音楽の即興セッションなどにない要素は「暗転」である。物語の設定がない動体Gの即興パフォーマンスに挿入される暗転は、場面転換というより、360度の方向に展開するパフォーマーの雑多な動きから生まれる観客の視線の拡散状況を随時リセットする効果をねらったものだろう。演劇やダンスの暗転は、通常照明のあるなしによって示されるが、本公演では、急に音が止まったり、ブザーが鳴ったり、サイレンが鳴ったりすることで全体の動きが停止することもあった。これはメンバーが一列縦隊になるとか、ピンポン玉を持ってホリゾントに立ち並ぶなど、振付家による演出とはっきりわかるような場面の他にも、即興的な場面転換がスタッフサイドの判断でさしはさまれたことを想像させる。深谷作品であると同時に即興セッションでもあるという動体Gの根本性格のうち、後者の即興性は、ひとつの場を往来する11人のソロが並び立つような「それぞれの時間」の実現に関わっている。音楽における11人の集団即興であれば、混沌の様相はもっと過激に、収拾がつかなくなるだろうことが予想される──そのため音楽の完全即興では、演奏中に演奏者が不安な状態に陥らないようにするため、参加人数はあらかじめ少人数に抑えられるのが一般だ──が、「それぞれの時間×11」では、動きを初期化するいくつものリセット時間が用意されていたにも関わらず、参加者たちは相互にセーブしあうようにしてサイズの似通った動きをしながら、他の参加者の邪魔にならないように空間を分けあってパフォーマンスしたのである。そこに実現したのは、行儀のいい動きが機会均等に配分されていく均一空間であった。端的にいうなら、無数のピンポン玉によるクライマックスの演出は存在しても、身体そのものにはクライマックスが訪れないという状態。これは全員ソロという深谷作品のヴィジョンが、モダンダンスのユニゾンを反転しただけのコンセプチュアルなものであることを証言している。

このことは、ダンスありパフォーマンスあり、演劇的なふるまいがあり名づけようのない動きがありと、ポストモダンダンスの枠すら破っていくような、あらゆる身ぶりが許容される拡張されたダンス空間であることが、かならずしも参加者の「自由」を担保するものではないことを物語っている。ふたたび音楽の即興パフォーマンスとくらべると、音楽のソロがソロと呼ばれるのは、あたかもひとつの身体を構築するような集団即興のなかからそれぞれが道を選び出し、パフォーマンス前には存在しなかったひとつの物語をメンバー全員で編みあげていくところに誕生するものであることがわかる。ダンスでいう「コンタクト」が最初にあり、身体と身体の接触のなかから発見されていく極私的身体性なのだ。換言すれば、群舞の身体性は、極私的ソロからはじまるものではなく、群舞とソロの関係性を逆にすることではじめて成立するということになるのであろう。『それぞれの時間×11』には特別にそこだけコンタクトする場面があった。縦一列に並んだメンバーの先頭に立った人が、うしろをふりかえり、背後に立っていたメンバーを抱きしめてからずり落ちるように床に崩れ落ち、列の後尾にまわるという一連の動きをくりかえしていくミニマルな動きの場面である。身体のコンタクトはあるのだが、ここでも集団的身体は構成されることなく、一対一の関係性が個々の演技力を伴ってくりかえされていく。しぐさを物語に関係づける(=演じる)ことで完成するという、メンバー個々の演劇性が試されるような場面だった。こうしたことから考えられるのは、即興的な展開はありながら、動体Gの群舞において「ソロ」が意味するものは、参加者の身体が起こす自由ではなく、全体性を演出する動きの差異のことなのではないだろうか。

動きの差異に焦点を絞っていえば、今回のパフォーマンスで特異点をなしていたのは、おそらく玉内集子のダンスであったろう。彼女がソロ・パフォーマンスで見せるようなダンス語法を多彩にくりだしながら、とどまるところなく動きつづけたパフォーマンスは、ダンス語法を場面に応じて切れ切れに並べていくのではなく、周囲の動きに対して緊張感を保ちつつ、なおも連続するひとつのシークエンスを構成したことでダンスらしいダンスとして踊られるものだった。こうしたダンスの語法が、場にあふれる雑色の動きを異化するものとして働く(動体Gをダンスの側からまなざす)という効果も、深谷正子が演出する群舞の特徴となっている。「ダンスの犬 ALL IS FULL」の群舞公演において、ときにユニゾンを振付けたうえで、闇鍋状態となった動きのただなかに投入されるダンス語法の異化効果は驚異的なもので、ダンスのなんたるかを逆照射するような力さえ発揮する。その意味では、拡張されたムーブメントとして構築される動体Gのパフォーマンスも、ダンス作品として創作される側面を持つといえるだろう。もっと積極的にいえば、ダンス作品として創作されたものといえるだろう。参加メンバーの動きが似たり寄ったりの行儀よさを持っていたことも、もしかすると『それぞれの時間×11』がダンス作品であることを直感的に感じ取っていたからなのかもしれない。■

(北里義之)

深谷正子 ダンスの犬 ALL IS FULL

動体観察 2days シリーズ

0 件のコメント:

新しいコメントは書き込めません。