横田 恵

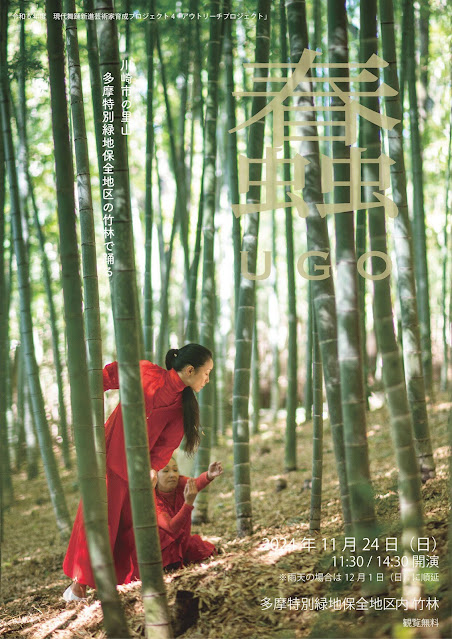

『蠢 UGO』

多摩特別緑地保全地区の竹林で踊る

令和6年度 現代舞踊新進芸術家育成プロジェクト4

「アウトリーチプロジェクト」

■

木々が葉を落とす秋、竹は春を迎える。

竹林──たくさんの竹が並ぶ林のようでいて、

実はひとつながりの生命体。

土の中ではうごめくように地下茎をめぐらせ、

地上では青々としなやかな肢体を天へとのばす。

その息づかいに呼応するように、林の中をただよう。

■

出演: 石丸麻子、岩本大紀(山海塾)、川村真奈(ワカバコーヒー)、

杉山佳乃子、髙宮 梢、細川麻実子、吉野文裕(舞踏 天空揺籃)、

若羽幸平(ワカバコーヒー)、横田 恵(企画・制作)

音: 桐山桂吾(ベースギター)、田中悠字吾(シタール)

日時:2024年11月24日(日)

(午前)開場: 11:15a.m./11:30a.m.

(午後)開演: 14:15p.m./14:30p.m.

会場: 多摩特別緑地保全地区内 竹林

料金: 入場無料

企画・構成・制作: 横田 恵

サウンド・ディレクション: 桐山桂吾

衣装: TACO

記録映像: 梅若猶巴

記録写真: エリック・ペルティエ

受付・案内: 立花あさみ、長尾卓也、小林柊吾

立花史奈、イトカズナナエ

主催: (一社)現代舞踊協会

協力: 多摩緑地保全地区こもれびの会

助成: 文化庁文化芸術振興費助成金

(舞台芸術等総合支援事業|芸術家等人材育成)

独立行政法人日本芸術文化振興会

■

小田急線の「読売ランド前駅」から段々に登る急坂を読売ランド口へと抜ける自然公園内の遊歩道を、どちらからたどっても「蠢UGO」の標識が出ている看板に導かれて歩いていくと、ちょうど山道の中頃に、斜面いっぱいに孟宗竹が林立する景観が開けてくる。一帯は緑地保全地区として指定管理され、駅側の麓に茶屋はあっても、日ごろは観光客などが足を踏み入れることのできない場所とあって、人の目にならされていない野生味を帯びた生態系のたたずまいを持っている。山道から少しあがった脇道に、古びた木戸で区切られた区域があり、開場時間が来ると、その内側にたむろするスタッフが受付に立ち、公演場所になっている竹林への案内をしてくれる。一帯を埋める竹林は、さらに遊歩道で上竹林と下竹林に分断されていて、小山を回遊する遊歩道の中頃には、憩いのためにデッキ付きの小さな休憩所が設置されている。ダンサーが上竹林から下竹林へと移動しながら踊るパフォーマンスの全体は、周囲がすべて傾斜面であるところから、平面を確保したこのデッキから観劇するのがベストと推奨される。孟宗竹は傾斜面に対して斜めに突き刺さったように生育しており、高所に茂った葉叢は風にゆれ、気持ちよく晴れわたったこんな日でも、初冬の寒さのなか、地面に葉影を投げてジワっと湿った空気を保っている。開演時間が迫ってくるにつれ観客はその数を増し、上下竹林を分ける遊歩道には人々の一列ができた。撮影器具を手にしたスタッフの間に、子供連れの家族が立ち混じる。雰囲気に気圧されたのか、子供たちは泣き声を立てるでもなく静かに過ごしていた。開演時間をやや過ぎたあたりで、受付のある方向から真紅の衣装を着たダンサーたちが三々五々姿をあらわすと、上竹林の斜面を登り、ひとりひとりが孟宗竹に寄りつつ視界全体に(竹のようにして)林立するのだった。

多摩特別緑地保全地区も「里山」というようである。「人里近くにある、生活に結びついた山や森林。薪や山菜の採取などに利用される。適度に人の手が入ることで生態系のつりあいがとれている地域をさし、山林に隣接する農地と集落を含めていうこともある。」(コトバンク)自然環境が居住地域と一体になっていたり、その一部を重ね合わせていたりするところから、自然/文化というような二項対立の概念ではなく、すべての生きとし生けるものが共棲する空間として生態系をとらえなおそうとするものだ。この対極にあるのが自然環境を「異界」として常民の空間から区別する柳田國男の近代的な自然観で、周知のごとく『遠野物語』の名作を生んだ。いささか口汚いが、「家畜化された自然」という言い方もできるだろう里山の思想は、日本文学のなかでは、むしろツルゲーネフのようなロシアの翻訳小説から影響を受けた国木田独歩の『武蔵野』(1989年)の系譜に属するもので、騒々しい都会生活を離れ、自然のなかで身体を取り戻しながら得られる「自由」こそを人の真実とするものである。その意味では、私たちの身体がそう簡単に文化伝統の外に出ることはなく、竹林でのダンスもまた、それと意識することなく明治文学の伝統をいまに引き継いでいるといえるだろう。さらに進んで現代的な視点から出来事を叙述しうるとしたら、ダンサーたちをこの竹林に招き寄せたものはなんなのか、ダンサーたちはなにを踊ることになったのかに視線を届かせることが必要となってくる。

晴天に恵まれたこの日の午前/午後の2回おこなわれたダンスが通常のダンス公演と違っていた最大のポイントは、すべてが傾斜面で踊られたことである。ダンサーにとっては観客や観客席の位置に関係なく、注意していなくては落ちてしまう傾斜面の下方がつねに「前面」として働いたことだ。パフォーマンスを前面から観ようとすれば、観客はダンサーの移動とともに自身も上竹林から下竹林へと移動をつづけ、ダンサーの前面を受ける斜面下につねに出なくてはならない。タイトルの「蠢」を基本イメージにしたダンスの振付は、下竹林の底にたどり着いて群舞を構成したメンバー全員が、一塊の土塊のようにして一体的な蠢きを動きながらさらに傾斜面の底へと移動していく場面をクライマックスにするものだった。周囲に生い茂る竹林の緑と補色をなす衣装の赤は、まさしくこの最終場面における群舞の一体感をあらわすために不可欠のものだった。ダンスは竹のように林立する冒頭から、孟宗竹に触れたり、寄りかかったり、竹林のうえに開ける空を見あげたりする竹に絡んでの動きからはじまり、下竹林に移ってからは、デュオのコンタクトなど次第に身体的な接触へと移行、少しずつ群舞の人数を増しながら、数人が竹馬のように肩車をして竹につかまったり、一本の竹の周囲に集まってガサガサとゆすったりする場面をはさみながら、最終場面では群舞のダンスらしさを逸脱して、昆虫集団の蠢きのような、錯綜する孟宗竹の地下茎のような形象を描き出してみせた。本公演における自然との一体化は、私たちが自然に対して抱いている漠然としたイメージを介してではなく、まさしく身体の物質性を失うことなくおこなわれた。このことはいくら強調してもしすぎることはないだろう。その意味でいうなら、本パフォーマンスに舞踏家が参加していたことは、けっして偶然ではないように思われる。■

(北里義之)