高原朝彦+太田久進 DUO

日時: 2013年8月18日(日)

会場: 東京/蔵前「ギャラリーキッサ」

(東京都台東区浅草橋3-25-7 NIビル4F)

開場: 5:00p.m.、開演: 5:30p.m.

料金: ¥2,000

出演: 高原朝彦(10string guitar) 太田久進(sounds)

照明: 木村 由

問合せ: TEL.03-3303-7256(ダンスパフォーマンス蟲)

高原朝彦|第一部 演奏曲

[ルネサンス]

「バレット」(作曲者不明)

「ガリアルド」(作曲者不明)

「パキントンズ・パウンド」(作曲者不明)

「もし、いち日が、ひと月が、いち年が」(ジェイン・ピカリング)

「ルドピコのハープを模したファンタジア」(アロンソ・ムダーラ)

[バロック]

「リュートのためのプレリュード」(J.S.バッハ)

「プレリュード」(無伴奏チェロ組曲1番/J.S.バッハ)

「サラバンド」(無伴奏ヴァイオリンパルティータ1番/J.S.バッハ)

[近現代]

「ジムノペディ1番」(エリック・サティ)

「サラバンド」(フランシス・プーランク)

♬♬♬

ダンサーの木村由と「ダンスパフォーマンス蟲」を共同主宰している太田久進(おおた・ひさし)は、現在、画廊やライヴハウスなどで小規模に催される木村のダンス公演で、音響や照明などのスタッフワークを担当している。昨年暮、経堂のギャラリー街路樹でおこなわれた木村の定期公演『冬至』を観劇した10弦ギターの高原朝彦が、太田の作り出す音響世界に魅了され、サウンド指向にあるみずからの演奏との共演を構想したのが、事のはじまりであった。高原にとって、これはヴォイスの本田ヨシ子が作り出す “シーツ・オブ・(ヴォイス)サウンド” との共演に通じるプロジェクトであり、「音響」を切り口に、表現のエゴイズムから解放されたクールネスの感覚を、固有のサウンド構築のなかに織りこんでいく響きの作り手と共演することで、みずからの演奏に新境地を開こうとする試みといえるだろう。高原の構想は、意識していると否とを問わず、かつて音響派の文脈で議論されていたサウンドの物質性だとか、表現主体からの離脱といったテーマ群につながっている。このことは、田村夏樹や太田惠資などをゲストに迎え、高速度の演奏をぶつけあう喫茶茶会記のシリーズ公演「d-Factory」との対比によって、より鮮明になることだろう。

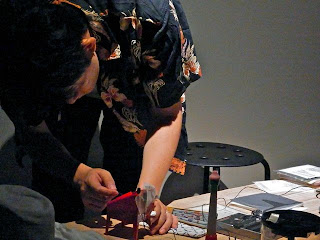

かたや、舞台向けに「音空間のデザインを模索」してきた音響の太田久進については、音楽家が劇伴を担当するのとは違って、自立したサウンドアートの演奏家としては、まったくの未知数である。この日のセッションでは、ひとつひとつの演奏が、表現者であることの際を(再)発見させていくようなものとしてあるように思われた。ふたりの初共演は趣向のあるものとなり、第一部では、ルネサンス、バロック、近現代と、時代を下る楽曲構成で坦々と爪弾かれる高原のギター演奏に対し、まったくからむことのない太田の音響(人の声や虫の音のような環境音も含む)が、まるで別の部屋にでもいるかのように同時進行していくセッションとなり、第二部は、10弦ギターの即興演奏に、太田がバラバラなサウンドを思いつきのように対置していくものとなった。太田が準備した長い木製テーブルは、音楽解剖をおこなう手術台のようで、ポータブルCDプレーヤーや音響ミキサー、各種データ音源などはもちろんのこと、二部の即興対決では、カズー、赤い箱形をしたおもちゃのテルミン、新聞紙、竹の笛、高原のものとよく似た帽子、長いゴム手袋に黒眼鏡といったような、奇想天外なものがいろいろと登場してきた。なかでもCD-Rをまとめ売りする透明プラスチックの空ケースにコンタクトマイクを接続した音具は、得体の知れないサウンドを生み出す楽器として多用されていた。

エレクトロニクス奏者のようにクールだったライヴ前半と対照的に、後半の高原との即興対決において、太田はパフォーマンスの要素を大々的に取り入れた。マイクに声を吹きこむときにとる猫背の姿勢、帽子をかぶりサングラスをかけ、白いゴム手をつけて新聞を折り畳む演劇的な場面、畳んだ新聞を勢いよくふってパンといわせるしぐさ、金色の袋から取り出されるさまざまなグッズ、赤いテルミンを鳴らすときアンテナ周辺に置かれる漂うような手の形、そして最後の場面では、演奏の終わりをアピールしながら、共演者に対して手刀を切る感じでバランスをとる姿勢など。これらをパフォーマンスのためのパフォーマンスと解釈することもできるだろうが、あえて演奏性に引きつけていうならば、個々の響きをそれぞれに特異な出来事にするため、演奏する身体のありようをまるごと変える必要があるところからやってきた選択ではないかと考えられる。ひとつの響きにひとつの身ぶりが対応するところに、異なる出来事の連結という響きのバラバラな状態が訪れる。端的に、ダダイスティックな身体と音響の連関といってもいいが、太田はそのような身体的変容を、身体に内在する衝動によってではなく、さまざまな道具立てによって、すなわち、コンセプトによってなそうとした。この違いは大きいだろう。

このようにして、前後半それぞれに内容を変えながらも、ひとつのシークエンスを構成する高原のギター演奏(音楽的身体)に対して、太田の演奏は、徹底的に断片的なものの集積(音響的身体)を提示したように思う。違う部屋にいるふたりの人間が、別々の演奏をしながら、おなじ場所でセッションしているような前半は、この意味でも示唆的なものであった。高原のギター演奏が、ルネサンス、バロック、近現代と、時代を下る楽曲構成をとっていたこと、すなわち、演奏に内的な必然性を持たせようとしていたのに対し、太田の演奏は、そのような音楽的な必然性に依拠することなく、あるいは、音楽する根拠を廃棄するようにして、引用される個々のサウンドに対する洗練された、繊細な耳によってのみ、出来事を成立させようとするものであったからだ。ただ一点、ここでの太田の音響世界が、高原のギター演奏に対してじゅうぶんに非場所的なものを対置することなく、ときにその背景をなすような印象があったこと、美的なものに流れる瞬間があったことは否定できないだろう。いたるところに出現する異形の響き、太田の身体そのものと呼べるようなこれら特異性を備えた響きは、魂魄のようにあたりを漂っていた。■

-------------------------------------------------------------------------------